- ホーム >

- 民族・地域一覧[みんぞく・ちいきいちらん] >

- 日本[にっぽん] >

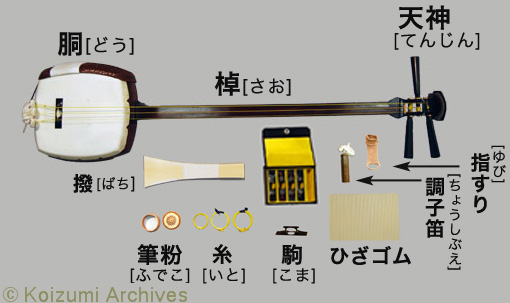

- 三味線[しゃみせん](義太夫節[ぎだゆうぶし])のいろいろな部分[ぶぶん]と道具[どうぐ]

日本[にっぽん]

三味線[しゃみせん](義太夫節[ぎだゆうぶし])のいろいろな部分[ぶぶん]と道具[どうぐ]

胴[どう]と棹[さお] : 堅[かた]い木[き]でできている。

皮[かわ]: 表[おもて]面[めん]には猫[ねこ]か犬[いぬ]の皮[かわ]を使[つか]う。裏[うら]面[めん]には犬[いぬ]の皮[かわ]を使[つか]い、猫[ねこ]の皮[かわ]は使[つか]わないよ。

上駒[かみごま] : 竹[たけ]でできている。義太夫節[ぎだゆうぶし]の三味線[しゃみせん]は、上駒[かみごま]が高[たか]いんだ。

駒[こま] : 水牛[すいぎゅう]の角[つの]でできている。裏[うら]には鉛[なまり]が埋[う]め込[こ]まれていて、ずっしりと重[おも]いよ。文字[もじ]は作[つく]った人[ひと]の名前[なまえ]。漢数字[かんすうじ]は駒[こま]の重[おも]さ(昔[むかし]の単位[たんい]で書[か]いてある)。「二四」は「二匁四分[にもんめよんぶ]」ということだよ。

写真[しゃしん]をクリックすると、もっと大[おお]きくなるよ

| 糸[いと] : 太[ふと]さが違[ちが]う三本[さんぼん]の絹糸[きぬいと]を使[つか]うんだ。 |

|  |  |

| 三[さん]の糸[いと] | 二[に]の糸[いと] | 一[いち]の糸[いと] |

| 撥[ばち] : 象牙[ぞうげ]でできていて、かなり重[おも]いよ。 |

|

すべらないように 和紙[わし]を巻[ま]くんだ。 |

| 筆粉[ふでこ] : 撥[ばち]がすべ[いと]らないように右手[みぎて]につける粉[こな] |

| もみがらの灰[はい]でできているよ。 親指[おやゆび]と、薬指[くすりゆび]と小指[こゆび]の股[また]につけるんだ。 |

| 指[ゆび]すり(指[ゆび]掛[か]け) |

|

これをはめると左手[ひだりて]のすべりが良[よ]くなるんだ。 おさえたい場所[ばしょ]にすぐ移動[いどう]できるよ。 |

調子笛[ちょうしぶえ] : 調弦[ちょうげん]するときに使[つか]う笛[ふえ]

| 上[うえ]の方[ほう]に書[か]かれている音[おと] F # G # A # B C # D # E F に矢印[やじるし]を合[あ]わせて吹[ふ]くんだ。 |

| 写真[しゃしん]をクリックすると、もっと大[おお]きくなるよ。 |

ひざゴム

| これを使[つか]うと三味線[しゃみせん]がすべらないんだ。 |

三味線[しゃみせん](義太夫節)

- 三味線[しゃみせん](義太夫節[ぎだゆうぶし])のトップ

- 三味線[しゃみせん](義太夫節[ぎだゆうぶし])の大[おお]きい写真[しゃしん]

- 三味線[しゃみせん](義太夫節[ぎだゆうぶし])の演奏[えんそう]をきく

- 三味線[しゃみせん](義太夫節[ぎだゆうぶし])のかまえかた

もっと詳[くわ]しく知[し]りたい

- 三味線[しゃみせん](義太夫節[ぎだゆうぶし])の準備[じゅんび]

- 三味線[しゃみせん](義太夫節[ぎだゆうぶし])の調弦[ちょうげん]

- 三味線[しゃみせん](義太夫節[ぎだゆうぶし])のいろいろな部分[ぶぶん]と道具[どうぐ]

- 三味線[しゃみせん](義太夫節[ぎだゆうぶし])と三味線[しゃみせん](長唄[ながうた])を比[くら]べる

- 三味線[しゃみせん](義太夫節[ぎだゆうぶし])の楽譜[がくふ]

- s